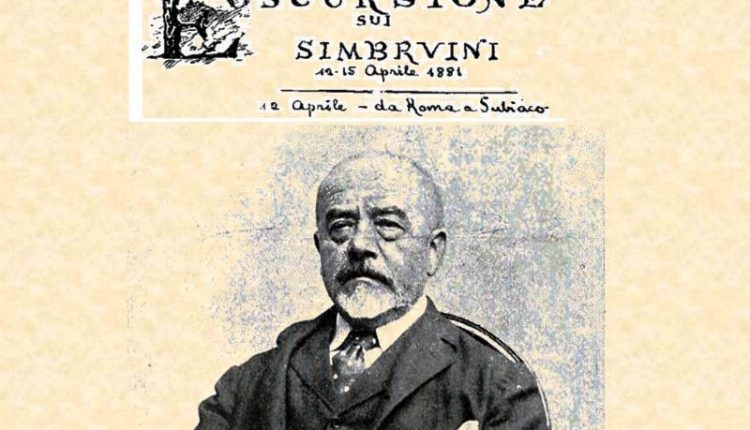

Redazione – Enrico Coleman fu un grande pittore italiano considerato il caposcuola del naturalismo della pittura romana della seconda metà dell’ottocento. Nato a Roma il 25 giugno del 1846 era il quarto figlio maschio di Charles Coleman e di Fortunata Segatori, una bellissima modella, nativa di Subiaco. Dal 12 al 15 Aprile 1881, l’artista ebbe coniare quello che è poi destinato a diventare il “Percorso Coleman nella letteratura e nell’arte” raccontato in una apposita trasmissione organizzata dalla web Tv dell’Associazione Sguardo al Futuro di Subiaco dalla dott.ssa Maria Antonietta Orlandi. Coleman morì a Roma nel 1911, e lascia testimonianze indelebili.

Riportiamo il testo del viaggio che Enrico Coleman ebbe a raccontare, e che è di grande interesse:

“Si era stabilito da alcuni socii della Sezione romana del Club Alpino di fare un’escursione in questa interessantissima regione: appuntamento per la mattina del 12 Aprile alla stazione del tramway per Tivoli. Appena deciso a prendervi parte io era sulle spine, e la mattina del 12, alzatomi molto troppo presto, cominciai, nel radermi dal farmi un bravo taglio nel mento, cosa che non mi era accaduta da un pezzo: stagnato il sangue in fretta e furia e vestitomi mi feci condurre in botte alla stazione, dove arrivai tre quarti d’ora prima della partenza del treno (e ho 35 anni!!). Per passare il tempo comperai un “Popolo Romano”, ma ero troppo preoccupato per leggerlo, e comincia a passeggiare su e giù.

“Si era stabilito da alcuni socii della Sezione romana del Club Alpino di fare un’escursione in questa interessantissima regione: appuntamento per la mattina del 12 Aprile alla stazione del tramway per Tivoli. Appena deciso a prendervi parte io era sulle spine, e la mattina del 12, alzatomi molto troppo presto, cominciai, nel radermi dal farmi un bravo taglio nel mento, cosa che non mi era accaduta da un pezzo: stagnato il sangue in fretta e furia e vestitomi mi feci condurre in botte alla stazione, dove arrivai tre quarti d’ora prima della partenza del treno (e ho 35 anni!!). Per passare il tempo comperai un “Popolo Romano”, ma ero troppo preoccupato per leggerlo, e comincia a passeggiare su e giù.

Finalmente arrivarono le carrozze del tramway da piazza de’ SS.Apostoli, e cerco avidamente i miei compagni, ma non vedo che la faccia giuliva del caro Martinori, segretario della nostra Sezione, e anima delle nostre escursioni. Sceso Martinori dalla carrozza ci meravigliamo nonostante l’incertezza del tempo, di trovarci soltanto in due, però decidiamo di andare ugualmente. Io sto sul montatojo fino all’ultimo minuto, ma finalmente suonata la campana di partenza dobbiamo rassegnarci di andare senza gli altri. Arriviamo a Tivoli dopo il solito nojoso viaggio, io un po’ malinconico per la mancanza degli altri compagni. Appena giunti prendiamo posto nella diligenza per Subiaco, e si parte. Vediamo lunga la strada i lavori della ferrovia Roma-Sulmona, che sarà certo una delle linee più interessanti d’Italia per la bellezza del paesaggio, e che renderà di facle accesso, per noi della Sezione di Roma tutta la poetica regione dell’Abbruzzo coi suoi monti stupendi.

Presso Subiaco il tempo si fa nero come l’inchiostro e ci fa presagire male per la nostra escursione. Finalmente, verso le 4 p.m. ci arriviamo, e ci arriva con noi una pioggia diluviale, che ci chiude all’albergo della Pernice, dove abbiamo preso alloggio per la notte. Martinori prende appunti per la futura guida della Provincia Romana, in una interessante opera sopra Subiaco e suoi dintorni: io me la passo alla meglio fumando un numero indefinito di sigarette.

Presso Subiaco il tempo si fa nero come l’inchiostro e ci fa presagire male per la nostra escursione. Finalmente, verso le 4 p.m. ci arriviamo, e ci arriva con noi una pioggia diluviale, che ci chiude all’albergo della Pernice, dove abbiamo preso alloggio per la notte. Martinori prende appunti per la futura guida della Provincia Romana, in una interessante opera sopra Subiaco e suoi dintorni: io me la passo alla meglio fumando un numero indefinito di sigarette.

Cessata la pioggia andiamo fuori, e Martinori approfitta dell’ultima ora del giorno per provare a fare la fotografia di Subiaco. Rientrati troviamo un telegramma di Ethofer nel quale ci dice che ha mancato il treno, e che non può trovare mezzi a condizioni ragionevoli per raggiungerci a S u b i a c o , e g l i s e n e d i c e dolentissimo, e noi lo siamo per lo meno quanto lui. Per passare la sera scendiamo in cucina ed ammiriamo come si deve due tipi di ragazze di Subiaco, serve dell’albergo, una bruna, snella, simpatica; l’altra bionda, bellissima, e con certi occhi da far cadere anche un S. Antonio. Io la faccio ridere molto domandandole se sono ancora in fiore le “scocciapignate” (primole selvatiche).

Non so darmi ragione del suo ridere, perchè so, e mi dice ella stessa che si chiamano realmente così a Subiaco, ma è tanto piacevole quando ride che seguito a parlare di scocciapignate per un pezzo. Verso le 9,30 paghiamo il conto, in cui siamo “sgrassati” in piena regola, e formata una guida e un mulo, pel domani, giacchè Martinori porta cassa di strumenti a Vallepietra, ce ne andiamo a letto. Fin da quando sono uscito di casa a Tivoli, a Subiaco, ho notato che guardano con molto stupore le mie calze di lana azzurra. Perchè ??? Il 13 alle 5,30 a.m. partiamo da Subiaco con un tempo splendido, respirando a pieni polmoni l’aria fresca ed esilarante d’un mattino di primavera e purificata dal temporale di ieri sera.

Appena usciti da Subiaco la strada comincia a salire. Passiamo il convento di S. Scolastica, che più che convento di umili servi del signore ha l’aspetto d’immenso castello feudale. Poco dopo notiamo successivamente le tre dighe naturali, ora sprofondate dall’Aniene, che formavano anticamente i tre laghi, donde il nome di Subiaco- Sublacum. Poi si discende di nuovo fino in fondo valle dell’Aniene incassato qui tra le ultime pendici di monte Livata, e il boscoso monte Carpineto.

Appena usciti da Subiaco la strada comincia a salire. Passiamo il convento di S. Scolastica, che più che convento di umili servi del signore ha l’aspetto d’immenso castello feudale. Poco dopo notiamo successivamente le tre dighe naturali, ora sprofondate dall’Aniene, che formavano anticamente i tre laghi, donde il nome di Subiaco- Sublacum. Poi si discende di nuovo fino in fondo valle dell’Aniene incassato qui tra le ultime pendici di monte Livata, e il boscoso monte Carpineto.

Il p a e s a g gi o è g r a n di o s o e delizioso, le pendici sono ricoperte da boschi di carpini, e dai loro burroni salgono lentamente certe nuvolette bianche che vanno a rompere l’azzurro limpido del cielo. Al c u n e d o n n e di S ubi a c o ci accompagnano per un buon tratto di strada, se ne vanno a far la legna miseramente calzate, con una sottilissima striscia di cuoio per suola, se ne vanno inzaccherandosi sulla strada provinciale in costruzione, non ancora assodata, ed ora per la pioggia di ieri addirittura paludosa, pure si divertono molto alle galanterie di Martinori.

Arrivati sotto l’eremo del Beato Lorenzo, Martinori tira fuori la fotografia, e domanda alle donne di stare ferme che farà loro il ritratto. Dopo aver faticato non poco per persuaderle a non porsi tutte su una riga si fa la fotografia e regalata una lira alla più anziana, la quale si mette a ballare di contentezza, ci salutano augurandoci buon viaggio ed in breve le perdiamo di vista su per i boschi del monte. Per qualche tempo nulla d’importante salvo l’Aniene sempre bello e qui molto rumoroso, ed una lunghissima e dotta (?) discussione con Martinori sull’inclinazione degli strati calcarii della montagna.

Trovo un solo esemplare d’un bellissimo fiore l”Aquilegia”e naturalmente non me lo lascio sfuggire. Più sorpassiamo sotto il paesello di Jenne, ed alle 8,15 arriviamo alla grotta dell’Inferniglio. Andiamo a vederla da vicino a rischio di rompermi le gambe fra le grandi pietre franate dal monte, scivolocissime per l’umidità. Soliti racconti dei villani sulle sue meraviglie, e sulla impossibilità di entrarvi. Martinori mi fa la fotografia, io penso che varrebbe la pena di esplorarla accuratamente (se non è stato ancora fatto); La strada cominciava a sembrarmi lunga, e l’appetito a farsi sentire quando verso le 10 siamo giunti a Ponte Cominacchio, a circa 16 kilometri da Subiaco. “Cominacchio” viene dicesi da “Comunes aquas” perchè qui si congiungono i due rami dell’Aniene: il Simbrivio c h e v i e n e d a Vallepietra, e l’Aniene propriamente detto che viene da Filettino. A poca distanza vediamo sull’Aniene (e perciò fuori dalla nostra strada, che sale pel vallone del Simbrivio) una graziosissima cascata, e subito decidiamo di fermarci qui per la colazione, e così aver campo di farne la fotografia, come anche di Ponte Cominacchio, molto pittoresco esso pure. Appena ristorati decidemmo di riprendere senza indugii la strada, giacchè le leggiere nuvolette del mattino, erano venute cambiandosi in pesanti nuvoloni da Temporale. Il caldo si faceva sentire forte: infatti sebbene il Simbrivio sia qui a circa 550 metri sul mare, è contornato e stretto da monti alti dai 1000 ai 1300 metri, e formanti perciò una vera conca.

Passiamo la Morra rossa che si stacca dall’Altopiano del Faito, e la punta Leccina sulla sinistra, e poco più su noto, con sorpresa, i primi faggi, dico con sorpresa perchè credevo non crescessero sotto i 1000 metri d’elevazione; è vero che son pochi e tisici, certo dovuti a s e m i t r a s p o r t a t i casualmente dai monti soprastanti. Risalendo s e m p r e il Si m b ri vi o t r o vi a m o pi ù a v a n ti ponte Castello, e ha esso e ponte Renzo il guardiano di Vallepietra che ci saluta con un “forte, giovenotti” e ci fa l’onore dela sua compagnia fino a Vallepietra (27 Km da Subiaco) dove arriviamo poco dopo verso le 3.

Qui vediamo in distanza per la prima volta il santuario della Trinità e più sopra il monte Autore. Appena giunti incominciò a piovere e così ci dirigemmo tosto alla casa dell’arciprete Don Salvatore Mercurii, al quale il Martinori portava alcuni strumenti per impiantare una piccola stazione meteorologica in Vallepietra. Fummo ricevuti colla massima cortesia da una sua sorella ed altre donne di casa, giacchè il povero don S. era occupatissimo a confessare, essendo Mercoledì Santo.

Qui vediamo in distanza per la prima volta il santuario della Trinità e più sopra il monte Autore. Appena giunti incominciò a piovere e così ci dirigemmo tosto alla casa dell’arciprete Don Salvatore Mercurii, al quale il Martinori portava alcuni strumenti per impiantare una piccola stazione meteorologica in Vallepietra. Fummo ricevuti colla massima cortesia da una sua sorella ed altre donne di casa, giacchè il povero don S. era occupatissimo a confessare, essendo Mercoledì Santo.

Qui, come anche a Subiaco il “tric-trac” è in pieno sviluppo, tutti i ragazzi ne sono armati; alcuni sono addirittura giganteschi e fanno un rumore d’inferno. Vallepietra è un povero paesello che non ha che pochissimo grano, polenta e patate, pochi magri pascoli per le pecore, e boschi. La chiesa potrebbe essere molto antica, giacchè la pila dell’acqua santa, vicino alla porta ha una data dell’undicesimo secolo, la sua antichità sembra confermata dalla forma delle arcate; del resto non ha nulla d’importante. Appena tornato a casa D. Salvatore fu lietissimo di vederci, ma pure ha il piacere d’avere l’agognato pluviometro, il dubbio di potersene servire, e il dispiacere che noi fossimo giunti in Quaresima, e così non potere riceverci a suo modo, mi parve un po’ imbarazzato, cosa che ci rincrebbe molto, e più crebbe il nostro rincrescimento il sapere che sua madre era in letto malata.

La sera si passò, naturalmente, in discorsi più o meno scientifici, spiegando Martinori a Don S. la maniera di servirsi dei nuovi strumenti. Dopo cena si discusse a lungo, col segretario comunale e col comandante delle guardie forestali, sulla proibizione di far pascolare il bestiame nei boschi, questione vitale per Vallepietra; quindi verso le 10 si andò a letto, e ci addormentammo al rombo dei cinque torrenti che formano il Simbrivio, rimandosi sotto il paese, e che rassomigliava al lontano fragore del mare. 14 Aprile da Vallepietra pel M.e Autore a Camerata.

La mattina del 14 ci leviamo alle 4 e preso il caffè, che don Salvatore ci fa trovare pronto, salutatici affettuosamente, ci mettiamo in c a m m i n o , i n c o m p a g n i a d i u n c u g i n o dell’arciprete, il quale avendo udito la sera prima discorrere delle varie formazioni geologiche, ci dice con un “a plomb” tutto montanaro “ripjamo il discorso de sera”: e qui un po’ io un po’ Martinori, con quel pochino che ne sappiamo a discutere di sollevamenti di strati e vallate di erosione ecc. ecc. Ma presto la salita si fa ripida ripida, e il parlare diviene faticoso.

Ammiriamo un banco di travertino nel quale le foglie di faggio, perfettamente riconoscibili sono ammassate come sotto un torchio, sono tanto perfette che sembrano soltanto tinte del colore del travertino. Il viottolo si fa sempre più ripido e finalmente giungiamo ad una piccolissima cappella dove il Santuario, colla sua rupe ci si mostra in modo veramente imponente, una roccia di calcare grigio, ranciata qua e là dall’ossido di ferro, che cade a picco come la facciata d’una casa per 250 metri sul pendio ripidissimo della montagna in mezzo si vede il Santuario, che pare un giocattolo, e i grandi alberi dei vicini monti, faggi, quercie ed aceri paiono semplici cespugli.

Al Santuario della Trinità accorrono da un raggio di oltre 100 kilometri, e nel giorno della festa, che credo cada in Giugno, da qualche anno sono frequenti le disgrazie per i massi che si staccano dalla cima. Quando infatti, siamo giunti proprio sotto la roccia perpendicolare, era realmente spaventosa guardare su, vedere dei massi di più metri cubi contornati da profonde screpolature, e apparentemente sul punto di precipitare in basso. Il punto più pericoloso è dove s’incontrano tre viottoli, e qui prendendo esempio dal contadino che ci accompagnava, ci siamo messi a passo di corsa, e così siamo giunti al Santuario, che per lo sporgere che fa la cima della rupe è un po’ più al sicuro.

Visitiamo il Santuario, che non ha, per me, alcun interesse (eccettuato un antichissimo affresco che è fuori dalla chiesa, e che meriterebbe di essere conservato). La chiesetta stessa è piena di ridicoli “ex voto”, pezzi di vecchi fucili e pistole, stampelle, ed involti di panni di persone indemoniate. Martinori prende delle fotografie quindi, per rifarci della Quaresima di Vallepetra, divoriamo la maggior parte d’un quarto di capretto portato da Subiaco; poi salutato il cugino di don S. che torna a Vallepietra, alle 9,45 ci rimettiamo in cammino pel Monte Autore. Frattanto il tempo si è fatto brutto, e cominciamo a temere che la pioggia che ci a risparmiato fin qui, ci si precipiti addosso proprio sulla cima.

Vediamo in gran quantità delle bellissime pensees (viola tricolor) e qua e la un erbetta splendida tempestata di fiori. Per scorciare, prendiamo una cresta che ci fa ridiscendere un centinaio di metri, poi voltando a destra entriamo nel bosco di faggi, badando accuratamente di non calpestare qualche tagliuola pei lupi, e troviamo le prime zone di neve. I faggi destano in me la solita ammirazione: per me, sono fra i più belli alberi che conosca, con la loro corteccia grigio-verdegnola, e le strane, ma sempre variate forme dei loro rami che ora prendono il carattere della quercia e del castagno, ora rassomigliano ad abeti. Dopo una mezz’ora di salita alla fontana degli “scifi” formata di tronchi di faggio scavati per abbeverare le mandre nell’estate. Beviamo un po’ della sua acqua che troviamo freddissima.

Ne beviamo soltanto invitati dalla sua meravigliosa limpidezza, giacchè non fa caldo, troviamo la temperatura dell’acqua del fonte di + 4. Poi con 30 minuti di salita non molto faticosa guadagniamo la cima alle 11,45. Il panorama della cima, come tutti i panorami non si può descrivere e non si può dipingere dirò solo, che vediamo ha squarci di nubi temporalesche, tutto l’Appennino centrale: il Terminillo, il Gran Sasso, il Velino e la pianura del Fucino; poi più vicino il Tarino, che staccando di tono su un bianco cumulo di nubi, sembra colle due strisce di neve traforato a giorno; il Cotento e il Viglio; verso il sud la sottoposta vallata dell’Aniene, l’altopiano d’Arcinazzo, e più dietro il Semprevisa e il mare, d’un verde pallido impossibile a definirsi, vicinissimo l’altopiano di Livata, alle cui cime si attaccano i lembi d’un nero temporale, che cala accavallandosi nella sottostante valle di Subiaco; più a ponente lo Scalambra, Guadagnolo, M.te Gennaro e la campagna romana che pare anche essa un mare.

Tutto il versante nord ed est del dell’Autore e del Tarino, non è che una vasta distesa di stupendi boschi di faggio, tramezzata qua e là da elevate vallate senza sbocco, serbatoi delle acque che poi infiltrandosi fra gli strati del calcare formano numerosi torrenti che compongono il Simbrivio e l’Aniene. Ammirato il panorama Martinori fa delle osservazioni barometriche: il termometro segna +9; relativamente a Roma e alla valle dell’Aniene fa freddo; la notte deve essere freddissima; infatti troviamo in più luoghi la neve gelata, e l’erba ancora bruciata, e non vi spuntano che pochi fiori di croco, a Roma siamo a mezzo Aprile; qui siamo ancora a Febbraio.

Ci mettiamo a ricostruire “l’uomo di pietra” caduto in rovina, io con la solita abilità mi prendo un dito fra due grosse pietre, e smetto subito – sparati alcuni colpi di revolver, ci rimettiamo in cammino per Camposecco e Camerata, alle 12,45. Il sole è coperto dalle nubi, ed il bellissimo bosco di faggi pel quale scendiamo è tetro e maestoso, i tronchi sono dritti come abeti e in certi punti la somiglianza cresce per una gran quantità di musco d’un verde smorto che pende dai rami in festoni. Dopo una oretta di discesa arriviamo a Camposecco. E’ questa una valle senza sbocco apparente alta 1300 metri circa sul mare, coperta di verde erbetta nascente e tempestata di viola tricolor ed altri fiori che mi rincresce non potere specificare. Qua e là ci sono delle voragini dove pare che l’acqua si ingolfi. Lo traversiamo per la lunghezza d’un 3 kilometri, quindi rincominciamo a discendere. Il sentiero a poco a poco si fa orrendo; pare che vi abbiano accumulato a bella posta tutti i ciottoli dei vicini monti. Frattanto una leggera pioggerella si era cambiata in acquazzone, e ci aveva fatto gustare una prima bagnatura. Fatto un piccolo alt di 15 minuti riprendiamo la discesa per il rompicollo che osano chiamare strada e poco dopo g i u n g e m m o i n v i s t a d i Camerata vecchia.

Ci mettiamo a ricostruire “l’uomo di pietra” caduto in rovina, io con la solita abilità mi prendo un dito fra due grosse pietre, e smetto subito – sparati alcuni colpi di revolver, ci rimettiamo in cammino per Camposecco e Camerata, alle 12,45. Il sole è coperto dalle nubi, ed il bellissimo bosco di faggi pel quale scendiamo è tetro e maestoso, i tronchi sono dritti come abeti e in certi punti la somiglianza cresce per una gran quantità di musco d’un verde smorto che pende dai rami in festoni. Dopo una oretta di discesa arriviamo a Camposecco. E’ questa una valle senza sbocco apparente alta 1300 metri circa sul mare, coperta di verde erbetta nascente e tempestata di viola tricolor ed altri fiori che mi rincresce non potere specificare. Qua e là ci sono delle voragini dove pare che l’acqua si ingolfi. Lo traversiamo per la lunghezza d’un 3 kilometri, quindi rincominciamo a discendere. Il sentiero a poco a poco si fa orrendo; pare che vi abbiano accumulato a bella posta tutti i ciottoli dei vicini monti. Frattanto una leggera pioggerella si era cambiata in acquazzone, e ci aveva fatto gustare una prima bagnatura. Fatto un piccolo alt di 15 minuti riprendiamo la discesa per il rompicollo che osano chiamare strada e poco dopo g i u n g e m m o i n v i s t a d i Camerata vecchia.

E’ giusto un piccolo paese sulla cima d’uno scoglio a 1218 metri sul mare. Venti anni fa l’incendio, ed ora non vi rimangono che pochi abitanti e delle stalle pel bestiame, scusa questa, secondo gli abitanti, per la sua immensa sudiceria. La maggior parte degli abitanti si sono trasportati un 400 metri più in basso a Camerata nuova che hanno fabbricato di pianta, e che fa l’effetto d’un paese composto di quelle casette di legno che si danno ai bambini per giocattoli. Si vede bene che qui non vedono forastieri che in rarissime occasioni, giacchè avendo noi domandato del vino cominciarono a consultarsi l’un l’altro e a discutere, finchè vedendo noi che ci sarebbe voluto del tempo per ottenerlo li levammo dall’imbarazzo, dicendo che saremmo andati a bere giù a Camerata nuova. Frattanto rincominciò a piovere, e riparatici sotto un’arco della chiesa diroccata, la scena era veramente lugubre. Le nuvole salendo e scendendo danzavano una ridda infernale, oscurandoci il panorama e tutto intorno rumoreggiava il tuono, in un angolo dell’arco, in una buca varii crani e stinchi di antichi Cameratani, aggiungevano allegria alla scena. Presa una fotografia, per quanto lo permetteva l’oscurità, e in presenza della metà della popolazione che stava intorno guardando con rispettoso stupore, riprendemmo la ripidissima discesa, e giungemmo sotto una pioggia torrenziale, a Camerata nuova ultima tappa del giorno. Domandammo di un oste e ci fu additato un certo Giuseppe Mestici, all’entrata del paese; e qui, stante quella benedetta Settimana Santa, a cui io certo non avevo pensato prima di partire da Roma, cominciarono le difficoltà per mettere assieme una cena decente; ma con delle uova, e dei maccheroni che l’oste ci propose condire con una “saraca” in mancanza di alici, Ci accomodammo alla meglio. Intanto che si preparava uscimmo fuori, avendo cessata la pioggia, e rimanemmo letteralmente a bocca aperta allo strano e meraviglioso spettacolo di qui Camerata Vecchia, il paese in cui mezz’ora prima eravamo discesi. La sua forma si potrebbe quasi paragonare ad un fiasco cui si sarà spezzato irregolarmente il collo; quando poi più tardi ci vedemmo sorgere dietro la luna, la scena era proprio degna della matita di Dorè.

Dopo cenato l’oste ci condusse alla nostra stanza , raccomandandoci di badare alla scala che era orribilissima assai. Infatti questa scala non era una scala a pioli perchè fatta di gradini, e non era una scala a gradini perchè la migliorava troppo ad una scala a pioli, e per di più quasi perpendicolare, e logora in più punti. Trovammo una stanza del colore dell’ebano con un paglione abbastanza pulito, e raccomandato all’oste di svegliarci per tempo ci coricammo.

L’ultima cosa che ricordo è un concerto formato dal vento che ululava al di fuori, da una nenia malinconica di donne che cantavano “la passione” e dallo stridere sordo e continuato di numerosi tarli che rosicchiavano le assicelle di faggio del tetto. 15 Aprile da Camerata nuova a Roma.

Dovemmo levarci alle 3 per arrivare a tempo a prendere, sotto Arsoli, la diligenza di Subiaco. Preso il caffè (??!!) l’oste ci presentò il conto, che voglio qui ricordare ad futuram rei memoriam, e ad ammaestramento per gli altri osti: maccheroni, pane, uova, formaggio, e letto per tre persone; fieno per il mulo, caffè ed anisetta, 3 lire!!. Diamo all’oste lire 3,50, ed egli in effusione di gratitudine ci forza a prendere altri bicchierini di anisetta, povera miserabile, buona gente dei monti! Finalmente alle 4 partiamo, per la strada di Rocca di Botte.

La strada è un pantano, ci vorrebbero gli stivaloni da palude, dove non è pantano è grossissimi ciottoli, qua è la per variare, ciottoli e pantano assieme. E’ ancora notte e la luna, dietro densi strati di nubi, che pajono pugnali d’acciajo, dà appena abbastanza luce per scambiare i sassi bianchi dai buchi d’acqua, e viceversa, di tanto in tanto la strada si confonde con un fosso (deve essere il principio di fosso Fiojo, una delle sorgenti del Turano).

Notiamo che v’è già gente nei campi, e sentiamo zappare. Dopo un’ora di cammino comincia a far giorno, e giungiamo a Rocca di Botte. Qui cominciamo di nuovo a salire; si doveva infatti passare lo spartiacque fra la vallata del Turano e quella dell’Aniene. Raggiungiamo lo spartiacque (1100 metri circa) in una oretta, e ci si presenta di nuovo la magnifica valle dell’Aniene, e il M.te Costasole proprio rispetto a noi, indorata dal sole nascente. Più a destra Arsoli e il monte di Riofreddo. Da qui scendiamo sempre fino alla strada romana. Passiamo sotto il castello diroccato della Prugna, e poco più sotto il mio cuore di c a c ci a t o r e d a u n o sbalzo fra una coppia di starne che si leva quasi sotto i piedi. Alle 6,45 la n o s t r a p a s s e g gi a t a è finita, raggiungiamo la mola d’Arsoli, e vi giunge contemporaneamente la diligenza da Subiaco, che abbiamo la fortuna di trovare assolutamente v u o ta

C r e d e v a m o d i giungere senza indugii a T i v o l i ; i n v e c e c i d i c o n o all’osteria della Spiaggia che a Vicovaro è caduta una frana per le grandi pioggie, e che non si passa.

Un villano parla di 3-4 anzi 7 kilometri di strada occupata. Martinori gli risponde s e c c o s e c c o c h e s b a gli a : saranno 30. Il vetturino non fa che domandare notizie; e infatti giunti a Vicovaro ci tocca aspettare cinque mortali ore, che giungano i legni da Tivoli, e operare un trasbordo. Finalmente giungiamo a Tivoli, e decidiamo stante l’aspetto delle nostre calzature (ci è toccato passare a piedi attraverso la frana di fango liquido) di prendere l’ultimo treno per Roma, e intanto rifuggiarci da Nanna alla Trattoria della Pace. Facciamo merenda, quindi Martinori aiuta (?) una graziosa servetta a metter su le tende di bucato alle finestre essendo la Pasqua. Sento nell’altra stanza delle grida di “statte fermo” e “mo te do una zampata in petto”: io faccio filosoficamente il chilo. Alle 5,50 partiamo per Roma: io entusiasmato dalla bella escursione, e pronto, con racconti più o meno divertenti, a rompere le “scatole” agli amici.

Enrico Coleman

Si ringrazia Cesare Alimonti per la gradita ed apprezzata collaborazione